KATARUVA=ASNOVAの“明日を語る場”について

通常業務や日常から離れて対面で行うこと。そして、年齢・キャリア・立場に関係なく、各々の価値観を尊重すること。これらを掛け合わせて、全部門から参加することで新たな価値を生み出す場がKATARUVAです。

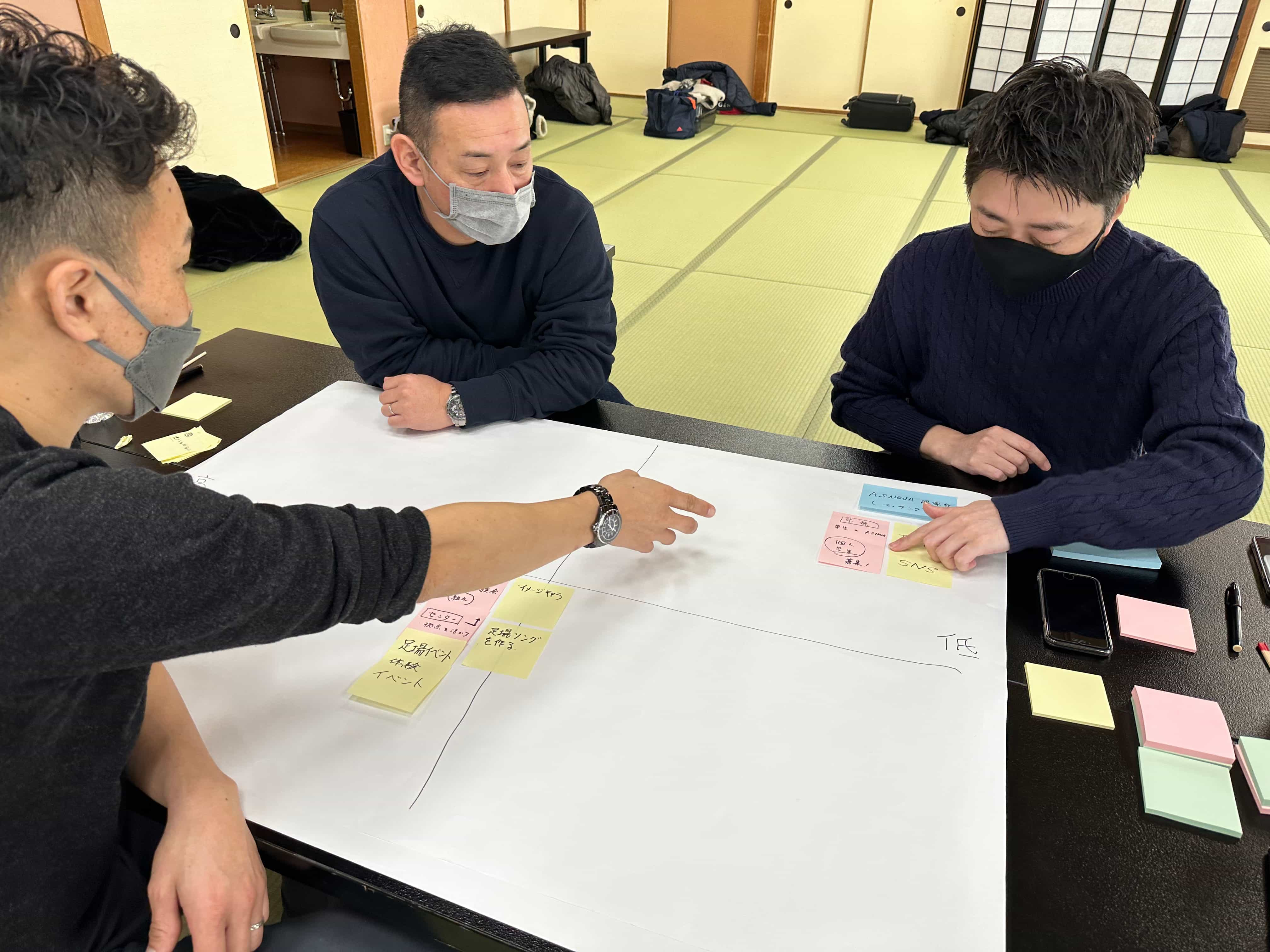

今回も合宿という形で、3つのグループに分かれてワークショップを行い議題ごとにグループ内で出し合った内容について発表をしました。

合宿について

【実施期間】2023年2月16日(木)~17日(金)

【開催場所】京都府京都市

【議題】

≪1日目≫

テーマ1「資格取得支援制度の今後の在り方」

テーマ2「離職率を低下させるために」

≪2日目≫

テーマ3「一般層にくさび式足場を普及させるためには」

テーマ1「資格取得支援制度の今後の在り方」

1日目、最初のテーマは資格取得を推奨し、取得したら合格お祝い金を付与する制度「資格取得支援制度」の今後の在り方についてワークショップを行いました。この制度自体、存在するもののあまり社内に浸透していないのでは?当社のパーパスや人事制度「ASNOVA WAY」の制定前から存在するため、あらためてその内容について検討する時期なのでは?と考え今回テーマとして取り上げることになりました。

人事制度「ASNOVA WAY」とは?

ASNOVAでは、「カセツ」の力で、社会に明日の場を創りだす。というパーパスを掲げています。

仮説を立て、それを検証しながら、お客様と社会の課題解決に取り組み、社会に新たな価値を提供したいという想いが込められています。今日にとって明日は、明日になったら今日になる。

「明日の場を創りだす」とは、〈新たな価値を継続して生み出していくこと〉を意味しています。

ASNOVAが考える「成長」とは?

個々の成長の総和がASNOVAの成長であり、社員が成長しないとASNOVAは成長しません。

そこで、当社は社員に対して教育や成長の「機会」を提供していきます。成長は、会社の制度を活用して、社員自身が成し遂げる必要があります。

そういった、社員が成長する仕組み作りは会社にはかかせないものであるため、この「成長」というキーワードにスポットをあてて、ワークショップを行いました。

【ワークショップ議題】

・「成長」とは、具体的にどういうことか?

・これまでに経験した人事制度・施策は?

・「成長」につながる人事施策とは?

【意見例】

「本を読むことが習慣になり、本棚がかっこよくなってきた!」

「後輩との会話で成長を感じた」

「他社や他部署との1WeeK交流会はどう?」

「海外研修制度があったら行ってみたい!」

大切なのは、個々の能力を開花させる制度を作ることと、開花した能力をきちんと活用できる「場」をつくることです。その為にも、1人ひとりが会社の「成長」にとってかかせない存在であることを実感できるような取り組みが必要になってきます。

お客様が好き、取引先が好き、仲間が好き、会社が好き、仕事が楽しい、1日が楽しい。そんな仕事や環境に出会えたらとても素敵なことです。「こんな制度があるなら、チャレンジしてみよう!」と思えるような人事制度がアップデートされていくのが楽しみです!

テーマ2「離職率を低下させるために」

1日目、2つ目のテーマは離職率に関する議題でした。昨今建設業界全体では、人材不足や職人の高齢化が指摘されています。そんな中、スピード感をもって会社を成長させていくためには、優秀な人材の育成と確保が重要となってきます。

今回の合宿では、このような課題について当社の機材管理部へ焦点をあて、意見を出し合いました。

※機材管理部:全国19拠点にあるASNOVA機材センターを統括する部署

【ワークショップ議題】

・機材管理部の退職理由はどのようなことが想像できる?

・居心地がいい機材センターにするためにどのような取り組みが有効?

「人間関係」「労働条件」「業務内容」「個人の事情」の4つの軸で意見を出し合いました。

考えられる退職理由とは?

・人間関係

センターは少人数の為コミュニケーション形成が難しい

他の部署との交流が少ないと感じる

・労働条件

日々の作業は想像以上に寒いし、想像以上に熱くて辛い

人手不足による1人あたりの業務負担

1センターあたり女性社員が少ない為、女性は心細く感じる

・業務内容

イメージしていた業務内容と違う

・個人の事情

家族の転勤や介護

【施策案】

・一部の区画だけでも屋根があればかなり働きやすくなりそう!

・役割を入れ替えるローテーションがあっても面白そう!

・他部署や他拠点の方とのコミュニケーションがとれる機会が必要だと思う

・ランチは仕出し弁当があればうれしい

・機械化によるセンター業務の自動化

・モデルとなる機材センターをつくりたい!

・新人教育や管理職候補を育成するために「トレーナー」という職種が必要ではないか?

・センター職に「トレーナー」という職種があればキャリアアップや年齢を重ねても安心して働ける

チームワーク形成の為にもわからないことを聞きやすい風通しの良さが大切になってきます。

意見の中で、「トレーナー」といった新たなキャリアを設けることによって、早い段階から責任ある仕事が任せられ、モチベーション向上にも繋がるのではないかという意見も出ました。さらに、腰を痛めたり、年齢を重ねても自身の経験を活かして新たなキャリア形成が可能となりそうなことも魅力的かもしれません。コロナ禍以降、仕事の在り方そのものが変化してきた今、場所を選ばずに個人の能力が発揮できる環境作りが必要になっていくと考えます。

テーマ3「一般層にくさび式足場を普及させるためには」

2日目、合宿最後のテーマは「一般層にくさび式足場を普及させるためには」について議論しました。

足場レンタル事業の課題として「契約に時間が掛かる」「今すぐ借りたいけど借りられない」等、様々な課題があります。「足場のことをよく知らない」という層が多数であるのも事実です。

しかし、社会のインフラとして足場は必要な存在です。さらに、工事現場以外でも足場の利用シーンは拡大しています。そういった中、新たな顧客層を開拓していくためにも、テーマに沿って色々な意見出しを行いました。

なぜ一般層に足場は認知されていないのか?

個人の方は使う機会がない…

日常の中で足場をあまり意識していない…

そもそも情報がないし、よく知らない…

【ワークショップ議題】

・なぜ「個人」や「他業界」の方に足場は認知されていないのか?

・「個人」や「他業界」の方に足場が認知されていない課題をどのように解決していくのが良いのか?

【施策案】

・「センターで足場を使った組み立て体験!」など積極的にイベントを開催

・「こんな使い方があるんだ!」と知ってもらえるような事例を発信する

・「足場✕○○」といったコラボ企画

・足場の歴史も含めて、社会への貢献を発信していきたい

多くの目に見えるものを作っているにも関わらず、他業界と比べて一般層への浸透が進んでいないのも事実ですが、足場の使用用途は住宅やマンション・ビル等のリフォーム工事や、塗装工事だけでなく、イベント(ブースやステージ等)や学校法人(学園祭での利用)、最近ではDIYでの利用も増え、その領域を拡大しながら益々可能性を広げています。

自由な組み合わせと、一時的な設置、簡易的に取り組めることが「くさび式足場」の特徴であり、現代社会において工事現場以外でも活用され始めている大きな要因となります。

当社は足場の可能性を探りながら、「足場」や「業界」の認知度向上に向けて、これからも取り組んでいきます。

3つのテーマのファシリテーターを務められた3名に感想をお聞きしました!

テーマ1 取締役 管理本部 加藤本部長

今回初めて参加して、ファシリテーターもやらせていただいて、人事制度を預かる管理本部として伝えているつもりでも、浸透していかないと感じていました。こういった場で制度について知ってもらいたいなと思っています。今後も積極的に社員の皆さんとのコミュニケーションが取れる場を作っていきたいと思います。

テーマ2 機材管理部 西口部長

正直な所、参加する前はどうなるのか予想がつかなかったですが、普段接することのない人と話す機会もあり参加してよかったです。

チャットでやりとりがあるのみで実際に会った事が無い人と接することができたことによって、改めてその人の人柄を知る事ができ参加してよかったですし、楽しかったです。

テーマ3 営業部 名古屋営業所 福澤所長

ファシリテーター側での参加で緊張もありましたが、皆さん前向きで積極的、協力的でよかったです。

特定の部署や特定の社員だけでの解決策になってしまいがちですが、反対に突飛な発想がでなかったりするので人数を集めて色々な人が意見出しするのが良いと感じたので、今回参加して皆さんの熱意も感じてすごく勉強になりました。

Webではなく、会議室でもなく、合宿という新鮮な場で一人ひとりが主体性をもって意見を出し合い、その中で多様な要因が掛け合わされたものが最終的にASNOVA独自の価値を創造していきます。

次回のKATARUVAでは、各部署のどのメンバーが集まり、どのような議題で熱い議論を交わすのかとても楽しみです。次回のレポートも是非ご覧ください!