「引っ越し」ではなく「挑戦への一歩」。ASNOVA東京営業所移転ストーリー

- 営業部

- 東京

- 東日本

- 移転

- 自走型組織

- 足場レンタル

SOCIETY

Text:光田 さやか

Photo:小林 翔

PROIFILE

「循環型ビジネスのエクセレントカンパニー」を目指し、新たな未来像を描く「循環型ビジネス探索プロジェクト」を進行しているASNOVA。vol.1に続き、vol.2となる今回は、プロジェクトメンバーである経営企画室 室長の小野真さんと、プロジェクトに伴走する株式会社ロフトワークの笹島啓久さん、ケルシー・スチュワートさんによる対談をお届けします。社内だけで完結させず、外部パートナーと未来を描く道を選んだ理由と、共創にかけるそれぞれの思いに迫ります。

Text:光田 さやか

Photo:小林 翔

PROFILE

小野:会社として2030年の姿を考えたときに、「循環型ビジネスのエクセレントカンパニー」でありたい、という思いからこのプロジェクトは始まりました。足場レンタル事業だけでなく、ASNOVAらしい循環とは何かを考えていくために、5人のプロジェクトチームを作ったんです。そして、せっかくなら循環型社会のプロフェッショナルと一緒に勉強しながら進めたいと思いました。

ロフトワーク 笹島:私たちも、ASNOVAさんがどう考えていて、最終的にどういう結論を出していくのか、そのプロセスを一緒に考えていきたいと思っています。だから、あえて明確なゴールは決めていません。プロジェクトの進め方も臨機応変に変えていくつもりです。

当初はASNOVAさんの「ケイパビリティ(強み)」に着目するのが良いかとも思ったのですが、それだと着地点が予測できる範囲に収まってしまう。もっと遠くに目標を置くために、強みよりも「カルチャー」や「思想」「文化」といった、ASNOVAさんの根幹にあるものに焦点を当てて、一緒に探索していきたいと考えました。

ロフトワーク ケルシー:そもそもサーキュラーエコノミーは、「循環型」と「経済」という2つの言葉で理解できます。有名な「バタフライ・ダイアグラム」という概念がありますが、それらは「生物的サイクル」と「技術的サイクル」で成り立っています。生物的サイクルは自然由来の素材を使い、プラスアルファの価値を与えて別の何かを生み出すもの。ASNOVAさんが扱う鉄(steel)のような素材は、リユース・リデュース・リサイクルを基本とするため技術的サイクルに該当しますね。

1990年代頃、この概念はまだBtoC、つまり個人単位でのリサイクル活動のイメージが強かったんです。でも今は、社会システムそのものを変えるためには、ASNOVAさんのように大きなインパクトを生み出せる企業の存在が不可欠だとわかってきています。その役割(institution)がとても大事なんです。

でも私は、ASNOVAさんは技術的サイクルだけでなく、生物的サイクルの領域にも行けると思っています。なぜなら「文化」もまた、プラスアルファの価値を作れるからです。For people, for planet, for spaces… いろんなもののために、自分たちに何ができるかを探索していけるはずです。

ロフトワーク ケルシー:実は、4年ほど前にASNOVAさんとロフトワークが一緒に取り組んだ「POPUP ATHLETIC Ver.parkour」というプロジェクトのことを知って、「かっこいい!私もこういうのやりたい!」って思ったんです(笑)。若いアスリートが子どもたちに教えて、公園という公共の場を巻き込んでいたのが本当に素晴らしいなと。

小野:嬉しいですね。当時は足場の新しい可能性を探るという視点が強かったですが、その根底には、多様な人々を巻き込んで足場が持つ社会性をもっと知ってもらい、活用してほしいという思いがありました。そんな思いを持ちながら事業を続けてきて、足場のレンタルというビジネスモデル自体が「循環」なんだと、自信をもって言えるようになりました。

今後、ASNOVAが循環型ビジネスの会社として成長していくには、そういった社外の方々とのタッチポイントを増やしていくことが不可欠だと感じています。

社内だけの議論だと、同じ環境にいることから同じ価値観しか生まれないので、どうしても創造の範囲内にしか進まない。つまりイノベーションが起きないのではないかという懸念がありました。だからこそ、ロフトワークさんのような社外パートナーに入っていただき、あえて何もない状態から方向性を探っていくことにしたんです。

実際にワークショップを始めてみて、「ASNOVAらしさ」の捉え方が人それぞれだというのが面白い発見でした。見る人、立つ視点が違えば、「らしさ」の受け取られ方も変わる。「らしく」もなるし、「らしくない」にもなるんですよね。だからこそ、いろんな視点で自社を見ることと、「ASNOVAらしさ」についてもっと議論することが大事なんだと改めて思いました。

ロフトワーク 笹島:ASNOVAさんの皆さんとお話していると、「面白いことをしたい人たち」なんだなと感じます。ニッチな業界で、誰もやっていないことに挑戦するところに強みがある。まだ社会にないものを生み出したいという姿勢が、「らしさ」につながっているのではないでしょうか。上田社長も「足場やレンタルといったキーワードに縛られなくていい」とおっしゃっていましたしね。今の事業と未来の事業のバランスを取りながら、新しい循環ビジネスにどう接続できるか。その接続点が「面白い」ことであれば、さらに良い。この「できそうで誰もやっていないこと」にASNOVAが取り組む意義は大きいと思います。

ロフトワーク ケルシー:「面白さ」や「いろんな視点」という点で、最近私が考えているのが「コ・クリエーション(共創)」です。言語やモチベーションが異なる人々が集まる中でコ・クリエーションを成功させるには、参加するメンバー1人ひとりが「自分のアクションが、最終的なアウトプットに影響を与えるんだ」という意識、つまりオーナーシップ(自分ごと化)を持つことが不可欠です。「面白いからやろう!」という情熱はもちろん大事ですが、そこにそれぞれのオーナーシップが加わることで、プロジェクトは力強く進んでいくのだと思います。

ロフトワーク 笹島:外部の方とプロジェクトを作る上で、単なる勉強会で終わらせないことを大切にしています。私達はサーキュラーエコノミーについては専門領域ではありますが、教えるのではなく一緒に考えていくというスタイルです。また、ワークショップから生まれたアウトプットが、最終的にどう使われ、誰の目に触れるのかまでを考えてデザインすることも重要だと考えています。

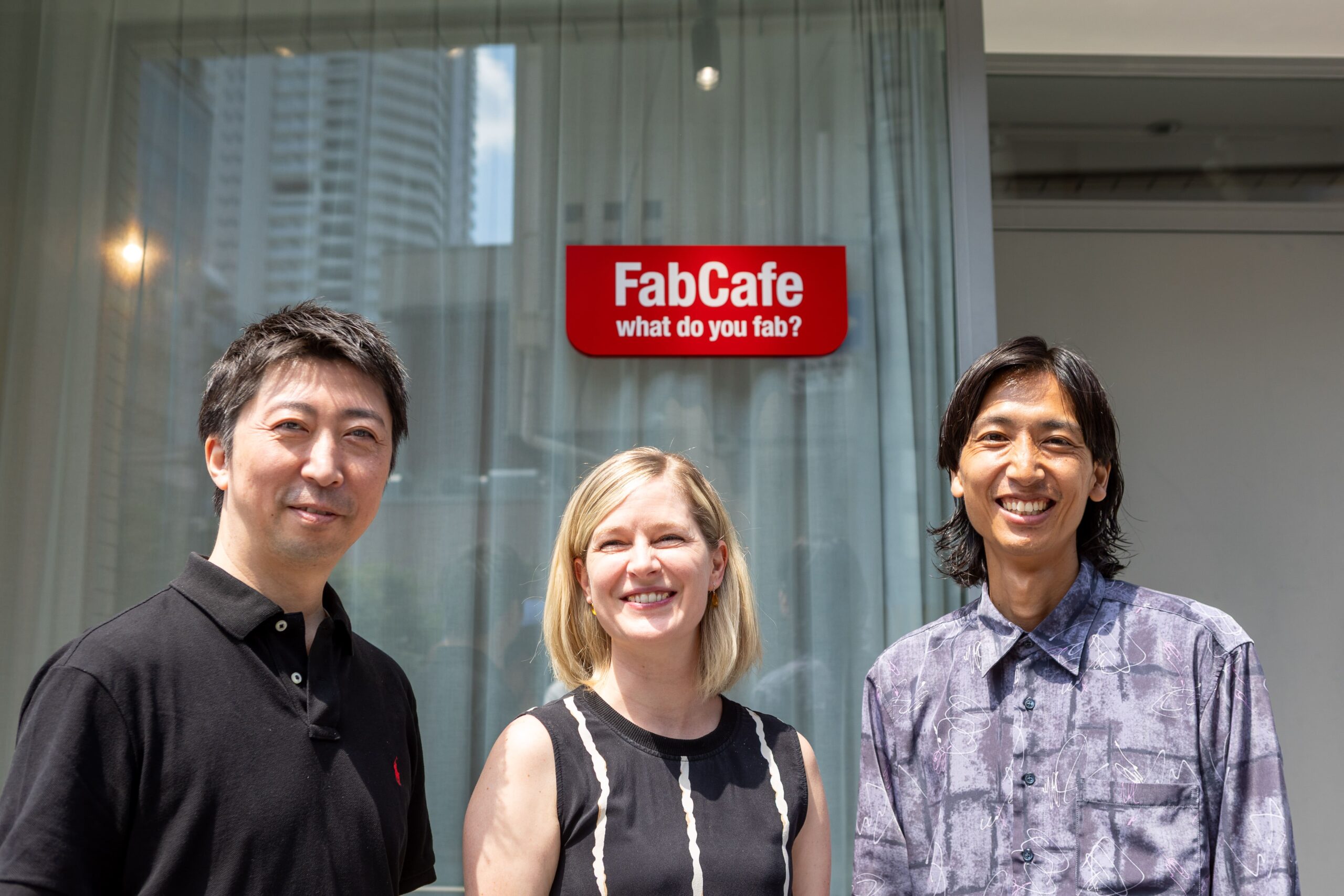

ロフトワーク ケルシー:この対談の最初に小野さんが「社内だけではイノベーションが起きない」とおっしゃっていましたが、それは私たちロフトワークのDNAとも同じです。ロフトワークは元々オンラインから始まりましたが、「FabCafe」というリアルな場所を作ったことで、多様な人々が自然と集まれるようになりました。強いパッションや課題を持った人がそこに集い、「一緒にやろう」という話が生まれていくんです。

FabCafeには「What do you fab?」というスローガンがあります。これは直訳すれば「あなたは何を作りますか?」ですが、単なるモノづくりだけでなく、「あなたは、どんな未来を作りたいですか?」という問いかけでもあります。自分が選びたい未来を作るためには、こうした場所やコミュニティが必要なんです。そうすれば、You can choose the future, rather than end up with the future.(“未来”に行き着くのではなく、自ら“未来”を選ぶことができるのです)。

私たちが関わる「crQlr(サーキュラー)Awards」では、“Make the future you want, not the future you end up with.”(行き着いてしまった未来ではなく、あなたが望む未来を作ろう)と伝えています。私たちはこれまで、利益というKPIを、人や地球や文化といったKPIよりも重視してきた結果、今の線形経済の未来に行き着いてしまいました。でも、本当は循環型の未来を選びたいはず。その選択をするために、多様な人々が集まり、なぜ集まるのかという理由を共有する「場所」が大切になります。

ロフトワーク ケルシー:私たちの人生は短いですが、会社や大学といった組織は、個人の人生より長く続いていきます。たとえ自分の人生が終わっても、同じ思いを持つ人が残ってくれれば、その意志は子どもたちの世代へとつながれていく。今、私たちがサーキュラーエコノミーという未来を選ばないと、子どもたちの世代は本当に困ってしまうのです。なのでASNOVAにはその一歩を担う企業として存在し続けてほしいです。

小野:このプロジェクトを通じて、ASNOVAの未来像も少しずつ、でも確かに変わっていくと感じています。「循環型ビジネスのエクセレントカンパニー」という旗は掲げつつ、その軸になるのは間違いなく「カルチャー」だと確信しました。これからも、この「文化」というものを軸として考えていきたいですね。そうなれば、「ASNOVAらしさ」という文化で勝負できる。そこで他社との違いを生み出していけると思っています。

INDEX